Sensazione sonora reale e sua riproduzione ad Alta Fedeltà, come intuibile, rappresentano le due facce della stessa medaglia: riusciranno mai ad incontrarsi?

Sarà certamente capitato a molti di incontrare un musicista di strada, occasione nella quale appare assolutamente chiaro che ciò che si ascolta deriva inequivocabilmente da un vero strumento piuttosto che da una registrazione, questo a dispetto della distanza dalla “sorgente sonora” talvolta notevole, anche centinaia di metri.

Questo dimostra che il segnale che raggiunge le nostre orecchie ha delle caratteristiche non presenti in una registrazione, per quanto questa possa essere realizzata con la massima cura e sfruttando la più avanzata tecnologia disponibile al momento.

Pertanto, malgrado i passi da gigante che la riproduzione audio di qualità ha compiuto nel tempo – di cui la Stereofonia spazialmente parlando raffigura una delle massime espressioni – restano numerosi i fattori che ancora devono essere indagati, elementi che in tutta evidenza connotano il suono facendo sì che il nostro cervello riesca a distinguere tra realtà e fantasia.

Evidentemente non si tratta della risposta in frequenza poiché in certi casi questa è fortemente alterata – sufficiente pensare ad un pianoforte posto in una stanza dalla cui finestra aperta giunga il relativo suono – nonché in qualche modo ostacolata nel suo libero cammino.

Nondimeno, è possibile accorgersi senza alcun problema che non si tratta di una riproduzione a mezzo impianto audio, pertanto, anche qui non è possibile riferirsi alla qualità di quest’ultimo, perché se così fosse non si riuscirebbe a cogliere la citata differenza.

Permane quindi il mistero su cosa esattamente concorra a differenziare l’evento sonoro Live dalla sua versione Reproduced.

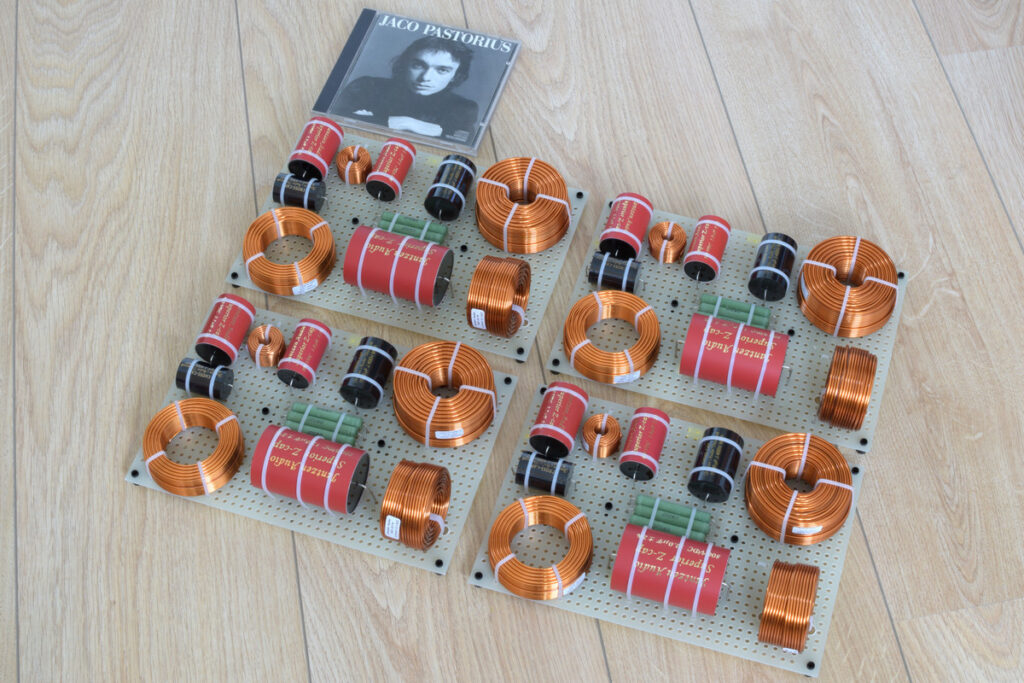

Prescindendo dalle elettroniche, oramai giunte ad un livello qualitativo realmente elevato tanto che anche con una spesa relativamente bassa è possibile acquistare qualcosa di valido, i diffusori sono i componenti che paradossalmente – malgrado gli indubbi progressi conseguiti nella tecnologia dei materiali – restano un po’ l’anello debole della catena audio.

Analizzando i progressi conseguiti nel tempo, appare più che evidente che gli altoparlanti hanno beneficiato di consistenti perfezionamenti realmente efficaci, il che ne ha innalzato enormemente la qualità e soprattutto la linearità, aspetto che ha portato ad una conseguente semplificazione del crossover.

Questo ha ridotto notevolmente – ancorché non eliminato totalmente per evidenti ragioni – quell’opera di taglia e cuci eccessivo cui normalmente si doveva ricorrere nel tentativo di unire i componenti tra loro nel miglior modo possibile.

A questo indubbio progresso, circostanza che ha comportato un ampio miglioramento delle prestazioni del diffusore soprattutto a livello elettrico – difficilmente oggi si incontrano minimi di impedenza concretamente preoccupanti come spesso accadeva in passato – ha incrementato al contempo anche le qualità spaziali, sebbene queste rimangano tuttora non completamente svincolate da aspetti che ne impediscono la completa fruizione.

Aziende come BOSE, POLK AUDIO, ESB, AR, solo per citarne alcune tra le più impegnate nel tentativo di conseguire eccezionali prestazioni spaziali, non hanno mancato di impegnarsi a fondo nel campo, aspetto questo che certamente ha contribuito all’innalzamento delle performance concernenti la ricostruzione del palcoscenico virtuale.

Chiunque abbia ascoltato almeno una volta una coppia di BOSE 901 oppure di ESB appartenenti alla mitica serie 7, non avrà certamente dimenticato la sensazione di spazio che tali diffusori fornivano, lontana anni luce dalla congestione sonora che ancora oggi si avverte in determinati casi.

Altri hanno seguito strade diverse, circostanza che ha portato alla nascita di elettroniche accessorie che tramite complesse circuitazioni tentavano di aggirare l’ostacolo – CARVER ad esempio, con la sua Olografia Sonora oppure la statunitense OMNISONIX con un interessante dispositivo, l’801 Omnisonic Imager – componenti che non hanno comunque mai avuto più di tanto successo.

In merito a ciò – sebbene sia comune la credenza che uno strumento musicale di tipo acustico emetta a 360° – la realtà appare diversa: il lobo di radiazione privilegia l’emissione frontale, ciò malgrado vi è una consistente porzione di emissione latero-posteriore che rende molto ampia l’emissione totale.

Ciò significa, altresì, che la fisica posizione dello strumento all’interno della stanza ove avviene la riproduzione sarà in grado di influenzarne il suono, esattamente come accade ad un diffusore laddove questo sia disposto al centro della sala, a ridosso di una parete oppure collocato in un angolo, condizione in grado di aumentare il livello di emissione fino a +18dB.

D’altronde si parla pur sempre di una sorgente acustica, anch’essa gravata dalle medesime influenze ambientali in grado di affliggere una coppia di diffusori; tra l’altro non sempre possiamo conoscere le esatte condizioni pertinenti la presa di suono.

Ciò evidenziato, quella che potremmo definire impronta sonora dovrebbe essere catturata al momento della presa di suono, ma già sappiamo che pur col massimo impegno la riproduzione per quanto accurata sarà (ancora) perfettamente identificabile come tale; non c’è niente da fare, pur col massimo impegno la sensazione che qualcosa sfugga resta comunque evidente.

Il problema però – almeno in parte e nonostante l’apparente voglia di aggirare tale criticità – rimane anche per la testarda inclinazione di molti appassionati nel ritenere un “trucco” i circuiti che tentano di ingannare il cervello nel tentativo di aumentare la sensazione di realtà sonora, aspetto che impedisce il decollo di taluni sistemi di correzione spaziale, difficilmente accettati rispetto a quelli di correzione ambientale oramai abbastanza diffusi.

Sarà mai possibile superare questo scoglio?

Come al solito, ottimi ascolti!!!

© 2025, MBEditore – TPFF srl. Riproduzione riservata.